2020年07月19日

いろいろな色の話 大分県から絵の具をつくる 松竹梅ビスタとイカ墨セピア

14世紀から19世紀にヨーロッパで使われたインクは“ビスタ”と呼ばれ、植物タールを主原料として作られている。レオナルド・ダ・ヴィンチやレンブラントをはじめ多くの画家は、素描で使っている。ならばこの“ビスタ”を手作りでできないか? まず初めに松を炭化させたときの缶の蓋に付着したものを丁寧に溶かして集めると、茶褐色のインク “ビスタ”ができた。では大分県にたくさん生えている竹でも、この“ビスタ”は作れるのだろうか? 同じように竹を炭化させ、蓋に付着しているモノを集めると、うっすら緑がかった液体が採れた。植物タールはいわば木酢液である。後日、竹から竹酢液が採れることも知った。次はぜひとも豊後梅で作りたい。そう思いながら「夜のおとなの金曜講座」でビスタの話をした時、参加者が豊後梅の伐採を手伝ったときに入手したというものを持ってきてくれた。こうして松竹梅のビスタが出来上がった。

その後、森田恒之氏(博物学者)より、もっと簡単に“ビスタ”をつくる方法を聞いた。試験管に木材チップを入れ、脱脂綿で蓋をする。そのままガスコンロで炙ると、木材チップの炭化とともに茶色い液体が試験管の底にたまる。これは誰でもすぐできる方法だ。ガラス瓶でも試してみたのだが、耐火温度が低く割れてしまうので、それはお勧めできない。

“ビスタ”よりも簡単にインクを手に入れようと思うなら、それはセピア、つまりイカ墨だ。主にコウイカの墨を用いるが、取り出してすぐに使えるため、19世紀頃には“ビスタ”にとって代わり流行した。乾燥した場合は、アルカリで溶かし少量のアラビアゴムを混ぜる。素描として用いる場合は色が退色してもそんなに問題ないだろうが、描いたものを残したいのなら、顔料である煤(ランプブラック)を用いる墨のほうがはるかに強い。このようなビスタ、セピアだが、今では色名だけが残り、合成ものに変わった。

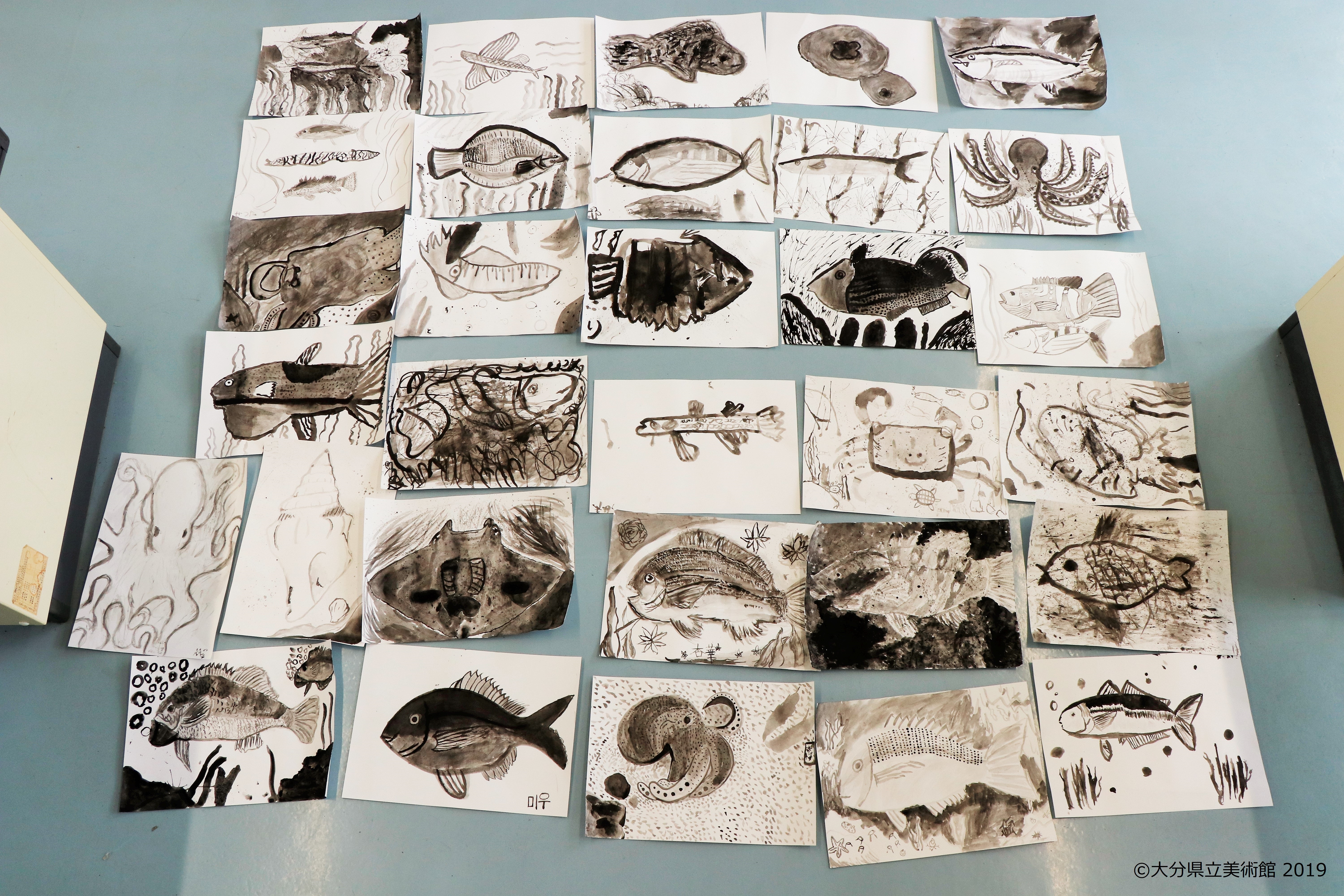

そんな中、先日行った姫島のアウトリーチでは、大分県漁業協同組合からコウイカの墨を大量に提供していただき、ひめしょま小学校は4〜6年生、そして姫島中学校は全校生徒を対象として、「イカスミをイカス」というタイトルで行った。滲み、ぼかし、カスレの表情を活かし、描いたのは魚やタコ、貝など。マーブリングも行って、イカ墨の色を楽しんだ。天然や身近なものから採れる色材に目を向けると、少し生活も変わるかもしれない。

大分県立美術館 教育普及グループ 主幹学芸員 榎本寿紀